Zahlreiche Rohstoffe, die wir auf der Erde aus dem Boden kratzen, um daraus Autos, Flugzeuge, Batterien oder Häuser zu machen, werden irgendwann erschöpft sein. Da ist es konsequent, sich auch dort auf die Suche zu machen, wo man irgendwie, wenn auch mehr schlecht als recht, noch hin gelangt: Im Weltraum. Längst haben erste Unternehmen das Weltall für sich entdeckt

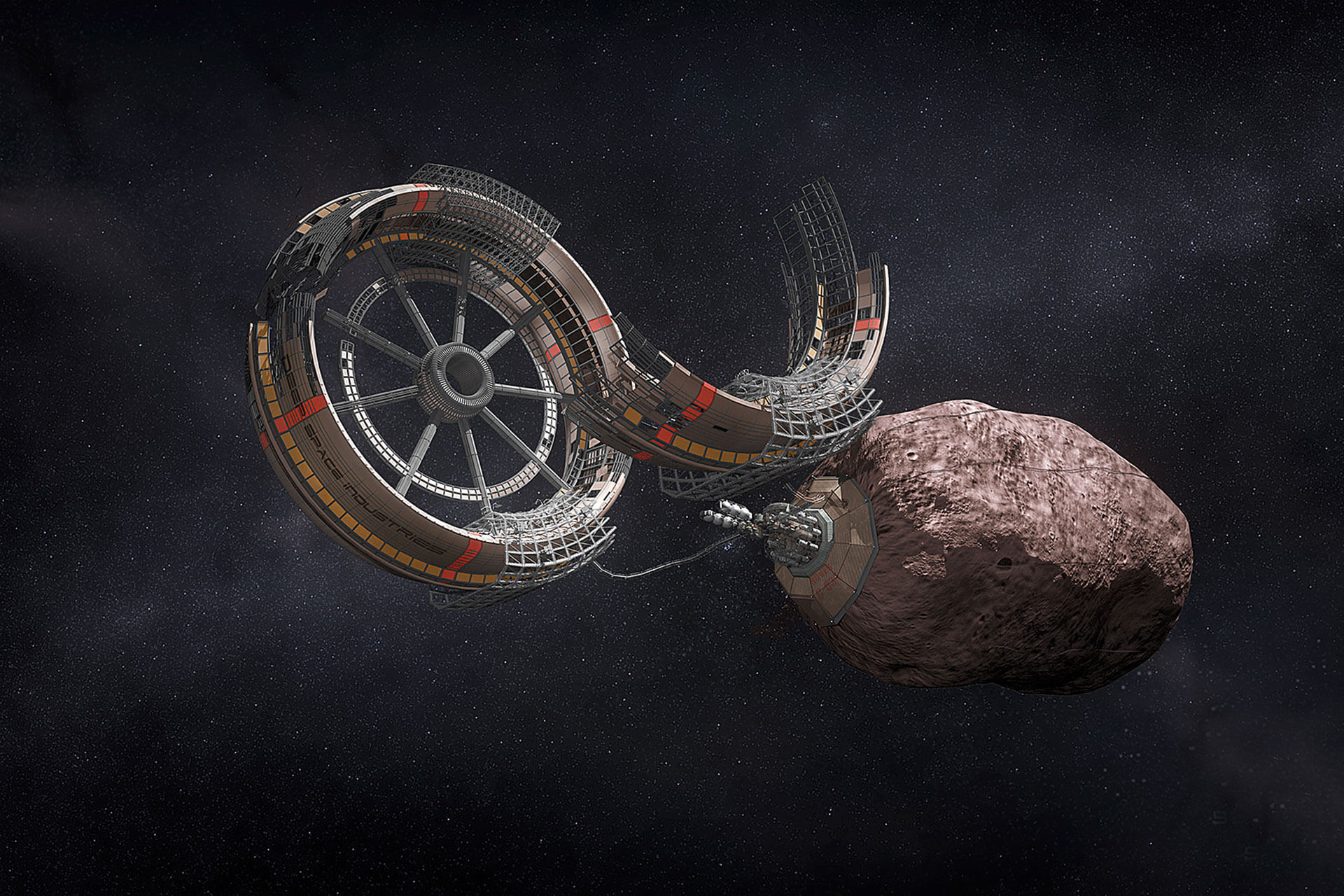

Sonden schießen aus den Tiefen des Alls hervor, schwenken ein in den Orbit um einen Kleinstplaneten, Kameras, Radargeräte und Spektrometer beginnen akribisch, den Himmelskörper zu inspizieren und nach nach Rohstoffen abzusuchen. Kurz darauf trifft ein Konvoi spezieller Raumfahrzeuge ein. Roboter treiben Bohrungen in den kosmischen Brocken, sammeln Geröll und Staub, erhitzen das Material in Solaröfen, Reaktoren extrahieren Wasser, Gold und seltene Erden. Schließlich bringen Interplanetare Raumfrachter das gewonnene Material zu großen Depots. Hört sich an, wie die Szenerie aus einem Science-Fiction-Film, könnte aber bereits in wenigen Jahren schon Realität werden.

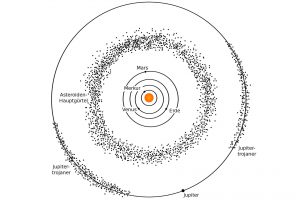

Die Wirtschaft auf der Erde, so viel ist sicher, hat den Weltraum klar im Blick. Zumindest im direkten Umfeld der Erde. Etwa 17.000 der derzeit bekannten etwa 700.000 um die Sonne kreisenden Kometen, Asteroide und Meteoroiden ziehen ihre Bahnen in Erdnähe. Auf diesen Near-Earth Objects (NEOs) sollen Metalle wie Gold, Platin, Rhodium und Tantal lagern und das in einer Konzentration, so mutmaßen Wissenschaftler, die bis zu tausendfach höher sein könnte als auf unserem Heimatplaneten.

Kosmische Rohstoffquellen

Je nach Beschaffenheit und Dichte wäre es demnach durchaus denkbar, bereits mit einem 1 Kilometer großen Objekt den heutigen Bedarf an Industriemetallen auf Jahrzehnte zu decken. Der am 4. März 1986 von Carolyn S. Shoemaker und Eugene Shoemaker am Mount Palomar entdeckte und mit einem Durchmesser von 2,5 Kilometern vergleichsweise kleine Asteroid „(3554) Amun“ zum Beispiel soll laut einer Schätzung aus dem Jahr 1997 Rohstoffe im Wert von 20 Billionen US-Dollar beherbergen. Chris Lewicki, ehemaliger Mitarbeiter am „Jet Propulsion Laboratory“ der NASA und später Flight Director der Spirit/Opportunity- sowie der Phoenix-Marsmissionen der Nasa, rechnet vor, dass möglicherweise bereits ein deutlich kleinerer, nur „500 Meter großer Asteroid mehr Platin vorhält, als alle bekannten Erdreserven“. Wert rund 2,9 Trillionen Dollar – eine Zahl mit 18 Nullen!

Längst sind etliche solcher NEOs auf potentielle Rohstoffreserven gescannt. Spektroskopische Untersuchungen etwa von „(387) Aquitania“ und „(980) Anacostia“ förderten größere Vorkommen mehrerer wichtige Minerale Metalle zu Tage, mittels radarastronomischen Messungen ließen sich auf „(44) Nysa“ und „(3103) Eger“ Vorkommen von Enstatit, Forsterit und Pyroxene nachweisen. Von den rund 5.300 bekannten terrestrischen Mineralen finden sich etwa 300 in Meteoriten.

Vergleichsweise detaillierte Kenntnisse verfügt natürlich insbesondere die NASA über den Mond. Nicht zuletzt, weil die von Apollo 17 zur Erde zurückgebrachten Gesteinsproben bis zu 30% Titan enthielten, hat man sich zuvorderst den Erdtrabanten vorgeknöpft und hinsichtlich verwertbarer Rohrstoffe genauer unter die Lupe genommen. Bereits in den Neunzigern kartographierte die Mondsonde Clementine unter anderem lunare Titankonzentrationen. Außerdem weiß man inzwischen, dass dort Blei, Gallium, Kupfer und Zink sowie Helium und KREEP (ein spezielles Konglomerat seltener Erden) lagern. Insgesamt sind aber Asteroiden von größerem Interesse, weil bei ihnen nicht, wie auch auf unserem Heimatplaneten, der größte Teil der Metalle im Kern konzentriert ist.

Mit zunehmender Kenntnis dessen, was im All um uns herumschwirrt, wuchsen zugleich die Begehrlichkeiten, dieser Rohstoffe habhaft zu werden. 2012 erstellte das Keck Institute for Space Studies am California Institute of Technology (Caltech) eine Machbarkeitsstudie, in der die Durchführbarkeit und Erfordernisse evaluiert wurden, die notwendig wären, einen geeigneten erdnahen Asteroiden zu finden, einzufangen und für weitere Untersuchungen und Nutzung in Erdnähe zu bringen. Genau diesen Ansatz verfolgte die kaum ein Jahr später ins Leben gerufene, allerdings bislang nicht erfolgreich abgeschlossene New Asteroid Initiative der NASA. Auch andere Überlegungen drehen sich um Möglichkeiten des Minings im All. Zum beispielsweise das vom Glenn Research Center erforschte Konzept, extraterrestrische Wasserstoffvorkommen für Raumschiffsantriebe nutzbar zu machen. Beschränkt auf den Mond hatten zuvor die NASA und der Baumaschinenriese Caterpillar über mehrere Jahre an der Entwicklung zukünftiger lunarer Bergbautechnologien gearbeitet.

Pioniere beim Space Mining

Space Mining war für die NASA, die bis 2011 mit den verbliebenen Space Shuttles die Hauptlast der Transporte zum Bau der ISS zu tragen hatte und zeitgleich in kurzem Abstand zwei spektakuläre Marsmissionen durchführte, allerdings nur einer von vielen Bereichen, den es zu verfolgen galt. Primär wirtschaftliche Ziele standen für den bis dahin wichtigsten Akteur in der Raumfahrt nicht im Fokus. Genau hier setzte im Jahr 2002 Elon Musks Gründung von Space X an, das zwar eigentlich angetreten war, auf lange Sicht den Mars zu besiedeln, dazu aber zunächst auf die Entwicklung einer leistungsfähigen Trägerrakete zurückgeworfen war. So besetzte ein anderes Unternehmen diesen sich abzeichnenden neuen Geschäftszweig.

2009 gründete eine Investorengruppe um Peter Diamandis, Eric Anderson und Chris Lewicki das Unternehmen Arkyd Astronautics mit dem Ziel, geeignete, erdnahe Asteroiden ausfindig zu machen und mit einer anschließenden automatisierten Exploration den künftigen Abbau der Rohstoffvorkommen durch Roboter-Sonden vorzubereiten. Drei Jahre später gab das Unternehmen am 24. April 2012 auf einer Pressekonferenz seine Umbenennung in „Planetary Resources“ bekannt. Mit an Bord ab sofort auch Google-CEO Larry Page, Virgin-Galactic-Gründer Richard Branson und Avatar-Regisseur James Cameron.

Im gleichen Jahr formierte sich mit Deep Space Industries ein weiteres US-Unternehmen, das Pläne im Asteroidenbergbau verfolgt und für 2015 erste Erkundungsmissionen ankündigte. Anfang 2019 wurde das Unternehmen vom niederländischen Hersteller von Steuerungs- und Antriebskomponenten für Satelliten „Bradford Engineering“ übernommen.

Extraterrestrische Spielregeln

Erfolgte die Aneignung von Neuland in der Menschheitsgeschichte selten anders, als nach dem Motto „Ich kam, sah und siegte“, schoben die Vereinten Nationen in weiser Voraussicht ab 1967, also noch ein Jahr vor der ersten bemannten Mondlandung, einem solchen Gebahren im All einen Riegel vor. Mit fünf Weltraumverträgen, darunter einem sogenannten Mondvertrag, schufen sie verbindliches Völkerrecht. Alle Staaten sollten frei sein, den Weltraum zu nutzen, aber mit einem ausdrücklichen „Aneignungsverbot“ wurde ihnen untersagt, Himmelskörper in Besitz zu nehmen.

Bergbau im All, von einem einzelnen Staat auf eigene Rechnung und ohne Absprache betrieben, würde damit, so sieht es etwa das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), gegen das Völkerrecht verstoßen. Wie also sieht die künftige Agenda der neuen Bergbaufirmen aus? Der springende Punkt ist zunächst, das die Weltraumverträge nur Staaten und keine Privatleute oder Firmen binden. Als weitaus cleverer könnte sich darüber hinaus ein simpler Trick herausstellen: Man würde erst gar nicht versuchen, Meteoride und Asteroide besitzen zu wollen, Eigentumsrechte hingegen aber hinsichtlich der geförderten Rohstoffe geltend machen. Eine Hintertür, die der vom US-Senat verabschiedete und unmittelbar darauf am 25. November von US-Präsident Barack Obama unterzeichnete SPACE Act der USA gnadenlos ausnutzt.

Diese Steilvorlage rief mehr oder weniger stehenden Fußes erste Trittbrettfahrer auf den Plan. Allen voran ein Land, das als Weltraumnation bislang kaum in Erscheinung getreten ist: Luxemburg. Keine drei Monate, nachdem die Amerikaner ihr eigenes Weltraumrecht geschaffen hatten, kündigte im Februar 2016 die Regierung von Luxemburg an, die gesetzliche Rahmenbedingungen für Asteroidenbergbau zu schaffen. Dem folgte die Gründung der „Luxembourg Space Agency“ (LSA) sowie die Bekanntgabe einer Kooperation mit Depp Space Industries und die Beteiligung an „Planetary Resources“.

Auch wenn sich bislang noch kein anderes Land derart eindeutig in Stellung gebracht hat, verlieh die diesbezügliche Gesetzgebung der Obama-Administration dem Thema enormen Schub. Noch im Jahr 2015 berichtete das renommierte Portal Bloomberg News, dass auch Russland und Saudi Arabien eine Kooperation zur Weltraumexploration geschlossen hätten. Ebenfalls umfassende Anstrengungen in dieser Richtung haben die Vereinigten Arabischen Emirate gestartet. Mehr als 5 Milliarden US-Dollar sollen die Scheichs inzwischen investiert und längst mehreren Satelliten im All haben. Überhaupt biete sich der mittlere Osten nach Ansicht einiger Experten in idealer Weise für den Start von Raketen an. Hier gebe es viel Platz und man sei nahe am Äquator.

Erste sich abzeichnende Ziele

Klare Vorstellungen, wie sich der gewaltige Aufwand in klingender Münze niederschlagen soll, zeichnen sich unterdessen nur schemenhaft ab. Hält man sich etwa vor Augen, dass die veranschlagten Kosten für die NASA-Mission „Osiris Rex“ zum Asteroiden Bennu bei etwa 800 Millionen Dollar liegen und man dafür am Ende in etwa 60 Gramm Material des Himmelskörpers zur Erde zurückzubringen gedenkt, dann wird klar, wie weit das alles noch von einem wirtschaftlich erfolgsversprechenden Geschäftsmodell entfernt ist. Immerhin könnte man mit der für die Mission nötigen Summe – wobei die zum Start nötige „Atlas V“-Rakete noch nicht einmal mit eingerechnet ist – rund 25 Tonnen Platin zum aktuellen Marktpreis zu kaufen.

Wenn der Transport der im All gewonnenen Rohstoffe auf die Erde also einstweilen unverhältnismäßig teuer bliebe, was könnte man sonst damit anfangen? Nun, all das, dessen man auf Meteoriden, auf dem Mond oder gar auf anderen Planeten habhaft werden könnte, ließe sich, so die Schlussfolgerung, ebensogut als Rohstoffquelle für weitere Weltraummissionen nutzen. Gerade bei längeren Missionen, wie etwa einem bemannten Flug zum Mars, bedarf es eines immensen Aufwands, Treibstoff oder Wasservorräte von der Erde aus ins All zu befördern. „Erst einmal im Erdorbit“, rechnet Lewicki vor, inzwischen Geschäftsführer von Planetary Resources, „ist man bereits auf halbem Weg zu jedem beliebigen Ort im Sonnensystem.“

So rückte zunächst ein Stoff in den Fokus des Space Mining, den man anfangs gar nicht auf dem Radar hatte: Wasser. Nicht nur, dass Astronauten bemannter Missionen auf das Lebenselixier angewiesen wären. Durch die elektrolytische Aufspaltung im Orbit ließen sich die im Wasser enthaltenen Elemente Wasserstoff und Sauerstoff ebenso als Treibstoff für Triebwerke von Raumschiffen, wie auch als Energiespeicher zum Betrieb von Brennstoffzellen nutzen.

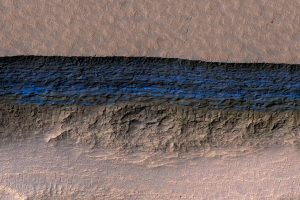

Schnell war man daraufhin mit den Gedanken bei den vom Mars Reconnaissance Orbiter der NASA von 2006 an entdeckten gewaltigen unterirdischen Eisadern auf unserem Nachbar-Planeten, die an acht Stellen entlang von Abbruchkanten des Geländes direkt zutage treten. Neuste Studien gehen von teilweise sogar von über 100 Meter dicken Eisadern in Tiefen von teilweise lediglich ein bis zwei Metern aus. Künftige Expeditionen wie die „Mars 2020 Rover Mission“ der NASA oder der „Exo Mars-Rover“ der Europäischen Weltraum-Organisation ESA sollen durch entsprechende Bohrungen mehr Gewissheit über die Wasservorkommen des Roten Planeten bringen.

Doch so weit müsste man sich fürs erste gar nicht von der Erde weg bewegen. Längst ist bekannt, dass auch auf dem Mond in den dauerhaft dunklen Kratern an den Polen große Mengen Eis überdauert haben. „Aus den lunaren Wasservorräten ließe sich genug Treibstoff produzieren“, ist Paul Spudis vom Lunar and Planetary Institute in Houston überzeugt, „ um 2200 Jahre lang jeden Tag ein Space Shuttle zu starten.“ Missionen hinaus ins All würden daher in Zukunft „stärker weltraumbasiert“ und seltener von der Erde gestartet.

Konsequent zu Ende gedacht, böte es sich letztlich an, hier nicht nur Wasser- und Treibstoffvorräte für Weltraummissionen zu bunkern, sondern wesentliche Teile ganzer Raumschiffe herzustellen. Metalle seien reichlich vorhanden. So ließen sich – langfristig – 95 Prozent der Kosten für die Raumfahrt einsparen, wirbt Planetary Resources. Bereits 2020 könnte das erste Mal Wasser von Asteroiden gewonnen werden.

Unrealisierbare Hirngespinste?

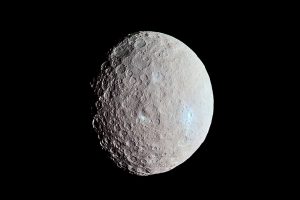

Keineswegs! Auf der „Third International Future Mining Conference“ im November 2015 in Sidney wurden erstmals die Kosten für ein mögliches Weltraumbergbauprojekt auf dem Erdmond diskutiert und auf etwa 9 Mrd. US-Dollar veranschlagt. Einen weiteren Fundort hatten die Experten ebenfalls schon im Visier: Ceres, ein bereits 1801 entdeckter, den meisten von uns allerdings unbekannter Zwergplanet, der zwischen Mars und Jupiter seine Kreise zieht. Für eine Wassergewinnung dort müsse man allerdings mit Kosten von etwa 27 Mrd. USD rechnen.

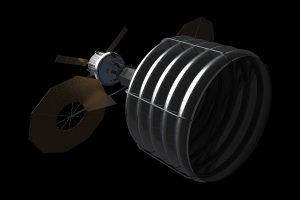

Selbst der Investment-Riese Goldman Sachs hat das Thema inzwischen auf dem Schirm, wie eine jüngst verfasste Studie belegt. Space Mining könne realistischer sein als erwartet, so das Resümee der Analysten des Unternehmens. Das ist um so aufschlussreicher, als die Investmentbanker richtig in die Tiefe der Details vorgedrungen sind und beispielsweise nachgerechnet haben, was eine Erkundungssonde kosten würde: um und bei 10 Millionen US-Dollar. Doch dabei ließen sie es nicht bewenden. Für sie ebenso von Interesse war der Finanzbedarf für ein Raumschiff, dass in der Lage ist, Asteroiden einzufangen und etwa zum Mond zu bringen. 2,6 Milliarden US-Dollar standen auf dem Preisschild, das sie an ein solches Projekt klebten.

Bis man dazu wirklich in der Lage sei, machte Paul Chodas, ein Astronom and Asteroid-Experte der NASA geltend, gäbe es allerdings noch einiges an unerledigten Hausaufgaben. Immerhin rasten Asteroiden mit Geschwindigkeiten von mehereren zehntausend Kilometern in der Stunde durchs All! Hinzu kommt eine oft chaotische, kaum vorhersehbare Eigenrotation. Das bestreitet auch der Goldman-Sachs-Report nicht. Dennoch kommt der Report zu dem Schluss, die finanziellen und technologischen Hürden sowohl bei der Exploration interessanter Rohstoffträger als auch für deren Abbau seien nicht so hoch. Zu Bedenken gaben die Investmentbanker hingegen das aktuelle Fehlen eines Marktes für derlei Ressourcen.

Wie schnell sich das ändern kann, das wurde auf dem Rohstoffkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) im Juli 2018 deutlich. Wohlwissend, dass man zum Beispiel die frühzeitige Sicherung der für die Batteriezellenproduktion entscheidenden und nicht gerade üppig vorhandenen Ressourcen Lithium und Kobalt verschlafen hat, verständigte sich der BDI am Ende darauf, die Bundesregierung aufzufordern, die gesetzlichen Grundlagen für Bergbau im Weltraum zu schaffen. Angesichts auf der Erde knapper werdender Rohstoffe müsse man über deren Förderung auf Asteroiden nachdenken, dort gebe es Metalle im Überfluss. „Wenn Deutschland seine Schlüsselposition in der Luft- und Raumfahrt behalten und ausbauen will, muss die Bundesregierung rasch ihren im Koalitionsvertrag angekündigten Plan umsetzen und ein Weltraumgesetz mit einem gesonderten Kapitel für Weltraumbergbau verabschieden“, zitierte „Die Welt“ das erstellte Positionspapier des Verbands. Auch Fragen wie etwa die der Haftung bei Unfällen bei Starts von Weltraumfähren, Havarien im All oder bei Schäden durch den Einschlag von Trümmern auf der Erde seien zu klären.

Erste Weltraum-Missionen

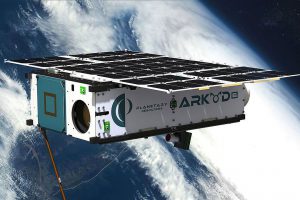

Dass derlei Überlegungen nicht von der Hand zu weisen sind, stellte gleich die erste Mission von Planetary Resources unter Beweis. Beim Start des unternehmenseigenen, für orbitale Komponententests vorgesehene Satelliten Arkyd 3 am 28. Oktober 2014 explodierte die dafür vorgesehene Antares-Rakete. Planetary Resources ließ sich davon allerdings nicht entmutigen und zauberte innerhalb eines halben Jahres einen Ersatzsatelliten aus dem Ärmel, der im April des Folgejahres mit einer Falcon 9 v1.1 zur ISS transportiert und im Juli über die Luftschleuse des Kibō-Moduls in einen niedrigen Erd-Orbit gebracht wurde.

Im Januar 2018 legte Planetary Resources nach und ließ den Nachfolger Arkyd 6 an Bord einer indischen PSLV-C40 in einem Erd-Orbit aussetzen. Missionsziel war wie bei Arkyd 3 der Test unterschiedlichster Einrichtungen. Von herausragender Bedeutung war dabei die Frage, ob sich die eingebaute Mittelwellen-Infrarot-Kamera (MWIR) bewährt, ein bislang einmaliges High-Tech-Gerät, dessen Aufgabe es ist, Wasserdepots auf unerforschten Asteroiden aufzuspüren. Mit seiner Ausrichtung auf die Erde soll der WMIR dabei zunächst seine zuverlässige Funktion unter Beweis stellen. Knapp vier Monate später gab das Unternehmen bekannt, dass die Sonde ihre Mission erfolgreich abgeschlossen habe und sowohl der Bordrechner, als auch das Kommunikations-, Lagesteuerungs- und Navigationssystem, die Energieerzeugung und vor allem der Mittelwellen-Infrarot-Imager zuverlässig gearbeitet hätten.

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen unmittelbar in die Entwicklung des Arkyd 301 einfließen, der die Erprobungsphase hinter sich lässt und die nächste Technologiestufe markiert. Arkyd 301 soll nämlich in größerer Zahl gewissermaßen als Schwarm mit einer einzigen Rakete in den Erdorbit gebracht werden. Von dort sollen sich die autonom agierenden Sonden mit Hilfe ihres Ionen-Antriebs in alle Himmelsrichtungen verteilen und jeweils eine ganze Reihe zuvor festgelegter Asteroiden aufsuchen, ihre Oberfläche kartografieren, entnommene Proben analysieren, Wasser- und Mineralgehalte bestimmen sowie Daten über ihre Größe, ihre Rotationsform und ihre Dichte nach Hause funken. Die extensive Datensammlung in den Tiefen unseres Sonnensystems soll am Ende helfen, die besten Ziele eines künftigen Space Mining zu identifizieren. Der Starttermin für die Arkyd-301-Mission ist bereits für 2020 Jahr angesetzt.

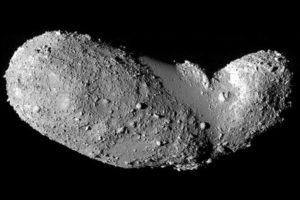

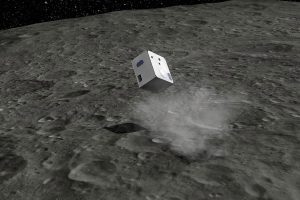

Das, was Planetary Resources auf der Agenda hat, ist anderen Ortes bereits in die Tat umgesetzt worden. Am 3. Oktober 2018 um 3.58 Uhr MESZ setzte in 300 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde das deutsch-französische Landemodul Mascot auf dem 1999 entdeckten, knapp einen Kilometer großen Asteroiden „(162173) Ryugu“ auf. Mascot war als Passagier der Sonde „Hayabusa 2“ der japanischen Raumfahrtagentur JAXA dorthin gelangt, die am 3. Dezember 2014 gestartet war. Die in etwa Toaster-große Landesonde, ausgestattet mit Sprungfedern und Messinstrumenten, sammelte 17 Stunden lang Daten des Himmelkörpers, erkundete die geheimnisvolle Welt aus Geröll und Steinen und sendete ihre Erkenntnisse zur Erde. MASCOT absolvierte dabei an mehreren Stellen einen vollständigen Messzyklus aller Instrumente, zu denen unter anderem ein Radiometer des DLR, ein Magnetometer der TU Braunschweig sowie ein Spektrometer des Institut d’Astrophysique Spatiale gehörten. Nach 17 Stunden machten die Batterien schlapp. Während Mascot künftig als blinder Passagier auf der Oberfläche von (162173) Ryugu die Sonne umrunden wird, soll Hayabusa2 in etwa zwei Jahren zur Erde zurückkehren und ein Säckchen mit angesaugten Asteroidenbrocken auf der Erde abliefern.

Zwei Jahre nach Hayabusa2 und Mascot wurde bereits die nächste Sonde zum nochmals etwas kleineren Asteroiden „(101955) Bennu“ geschickt. Die NASA-Sonde OSIRIS-REx erreichte den Himmelskörper am 31. Dezember 2018 und schwenkte auf einen Orbit im Abstand von etwa 1,75 km vom Asteroidenkern ein, um dessen Oberfläche hochauflösend zu kartieren. Im Juli 2020 soll sich OSIRIS-REx dem Asteroiden dann bis auf wenige Meter nähern, seinen Ausleger mit einem Sammelmechanismus ausklappen und mindestens 60Gramm Regolith-Gestein und zusätzlich 26 Kubikzentimeter feinkörnigen Oberflächenstaub einsammeln. Beides soll wie bei Hayabusa2 in eine Rückkehrkapsel gepackt werden und ab 2021 mit der Sonde zurück zur Erde fliegen.